Workshop mit Wolfgang Aigner und Kerstin Blumenstein

Workshop mit Wolfgang Aigner und Kerstin Blumenstein

Workshop mit Michael Schlamberger und Harald Prochaska

Workshop mit Rosa von Suess und Jennifer Biechele

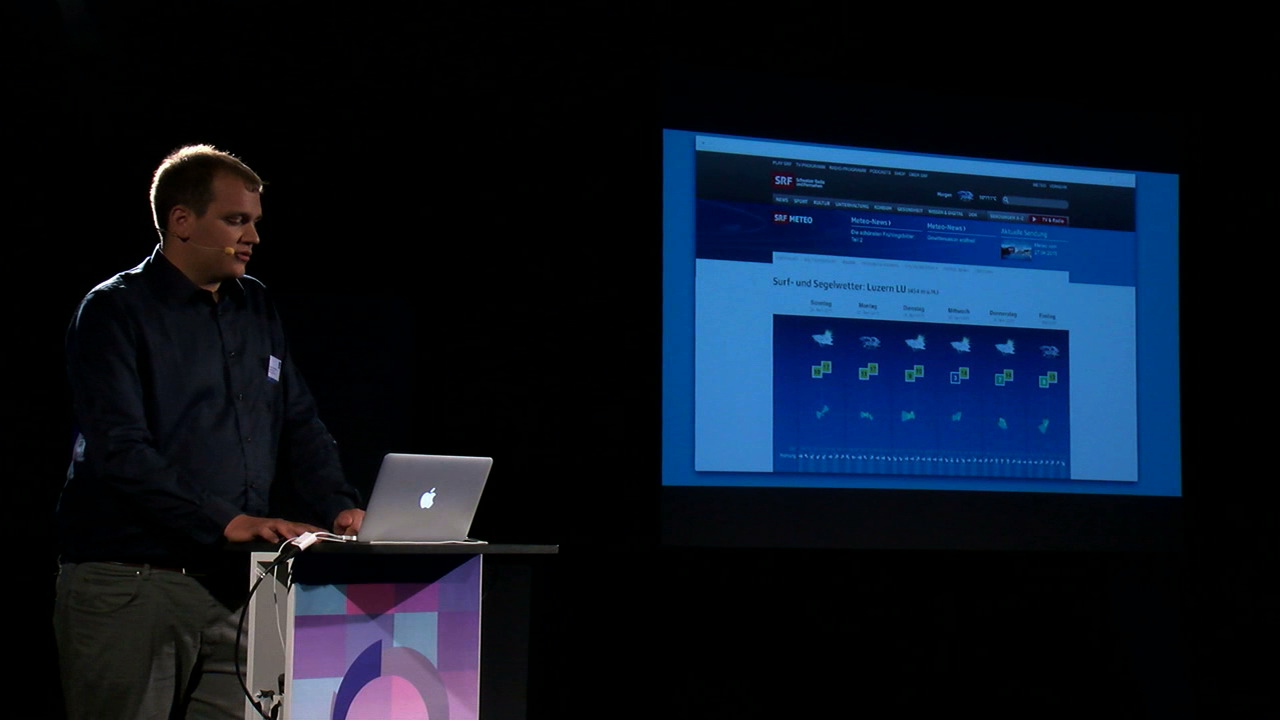

SRF Meteo ist schweizweit die erfolgreichste und publikumswirksamste TV-Marke von Schweizer Radio und Fernsehen. Doch wie übersetzt man diese starke Broadcast-Marke in ein überzeugendes digitales Angebot, um sich auch hier in einem gesättigten Markt zu positionieren? Renato Schneeberger erläutert die Herausforderungen beim digitalen Relaunch und gibt detaillierte Einblicke in Arbeitsweisen und Designmethoden.

Das Design Team von Schweizer Radio und Fernsehen hat in den vergangenen Monaten das Erscheinungsbild aller SRF Sportsendungen neu entwickelt. Kern des neuen Konzepts sind „Magic Moments“ – eindrückliche filmische Inszenierungen, bei denen SportlerInnen spektakulär über sich hinauswachsen und fast Übermenschliches vollbringen. Tiny Bernhard und Simon Renfer entwickelten als federführende Kreative das Konzept, führten Regie und arbeiteten an allen visuellen Effekten. Sie referieren über Konzeption, Drehvorbereitung, Inszenierung mit besonderen Bauten und Kameratricks, extremer Zeitlupe und komplexen VFX bis zur Fertigstellung der magischen Augenblicke.

„Sexy und richtig“ sollten datenbasierte Stories sein. Der Titel beinhaltet diese zwei Aspekte des Geschichtenerzählens „aus und mit“ Daten. Denn was heißt erfolgreich? Aus fast allem wird Content generiert und dank guten Geschäftsmodellen ist das auch kommerziell gesehen oft erfolgreich. Dazu muss es auch sexy sein. Das kann unterschiedlich umgesetzt werden, aber selbst aus der Entfernung von Atomkraftwerken oder Parlamentsreden kann man die eine oder andere spannende Geschichte machen. Dazu muss Das „Storytelling“ muss passen, entweder „On Air“ durch klar strukturierte Geschichten oder durch klare Benutzerführung bei interaktivem Content. Erfolgreich kann aber auch im Sinne von „qualitativ hochwertig“ gelesen werden. Dazu muss einerseits die Qualität der eigentlichen Daten analysiert, überprüft und gesichert werden. Hier ist Recherche und Kooperation bedeutsam. Die Datenpools ob „Open“ oder „Closed“ werden immer komplexer und eine gute Vernetzung ist wichtig. Andererseits muss die Qualität bei der Transformation der Daten in Geschichten erhalten bleiben. Dazu müssen unterschiedliche “Spezies“ zusammenarbeiten. Einerseits Journalisten und Kreative, andererseits Mathematiker, Statistiker und Programmierer, um die immer höhere Komplexität der Daten und Informationen richtig behandeln zu können, etwa mit neuen Algorithmen oder besseren Filtern. Dass es dabei manchmal ein wenig bunt zugeht, ist naheliegend…. Aber das Ziel bleibt immer das gleiche: „Sexy und richtig“.

Wie gewinne ich Publikum für lineares Fernsehen heute und welche Elemente werden dafür gebraucht? Sind Smartphone und Internet die Rettung des Fernsehens oder Grund für dessen Untergang? Welche Art von Interaktion wünscht sich das Publikum? Vorstellung des MIPformats 2015 Siegerprojektes „1001 Rooms – Beat the matrix“ und Überlegungen zur aktuellen Situation des Show-Fernsehens in Europa.

Vereinzelt probieren sich Fernsehveranstalter an sendungsbezogenen Second Screen Anwendungen. Bekannte Beispiele sind hier Quizduell (ZDF) – Die Crowd spielt gegen Studiokandidaten via App – und auch Rising Star (RTL) oder Keep your Light Shining (Pro Sieben) – vote für Deine/n Lieblingssänger/in.

Unbekanntere Formate wie About:Kate (arte) bieten mehr als nur Mitspielen und Mitvoten. Hier wird der Zuschauer zum Mitpatienten – der Psychotest zur Selbsttherapie. Elemente wie YouTube-Videos, Frage/Antwort, Integration von Zuschauerbeiträgen, Anruf der Protagonistin, Links zu passenden Webseiten und zum Abschluss einer Sendung die Auswertung der aktuellen Therapiesitzung bieten dem Fernsehzuschauer die Möglichkeit zum „Fernseherlebnis“ anstelle des „nur“ Fernsehens.

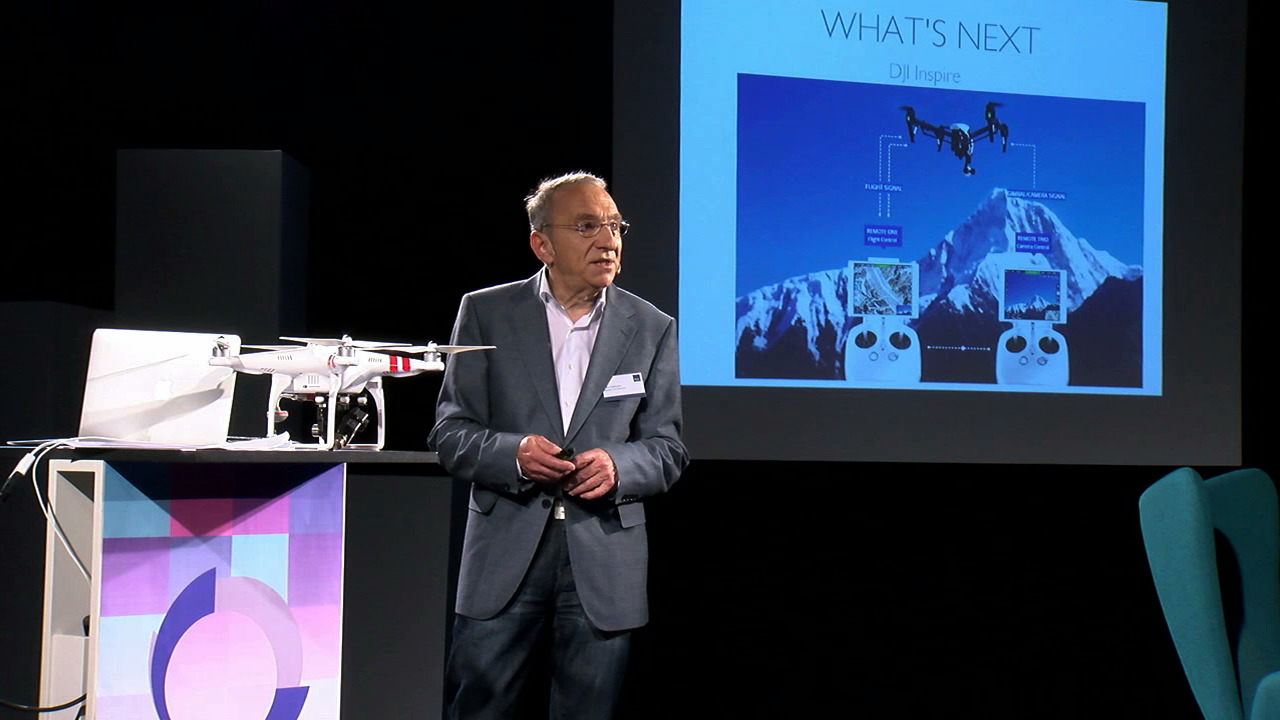

Drohnen erweitern unsere Sicht der Dinge wie wir sie kennen – vom Boden aus gesehen – in die Dimension der Vogelperspektive von einigen bis 150 Meter. Plötzlich erscheinen uns vermeintlich bekannte Dinge schon aus geringer Höhe betrachtet neu und ungewohnt.

Die 2006 in Shenzhen gegründete chinesische Technologiefirma DJI öffnete im Jahr 2013 mit einer „Ready to Fly“ Drohne der Phantom Serie für unter € 1.000,– den Markt für Hobby und Freizeit in Richtung Video und Fotografie aus der Luft.

Welche Technologie steckt in diesen fliegenden Robotern und welche Möglichkeiten werden damit erschlossen, um mehr Fokus auf Kreativität, Bildgestaltung und Kameraführung zu legen und das eigentliche Fliegen der Drohne selbst zu überlassen? Und dann wären da noch die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein uLFZ, ein „unbemanntes Luft Fahr Zeug“ wie Drohnen in der Behördensprache genannt werden. Mit der Novelle zum Luftfahrtgesetz (LFG) vom 01.01.2014 wurde der Betrieb von „Drohnen“ in Österreich gesetzlich geregelt.

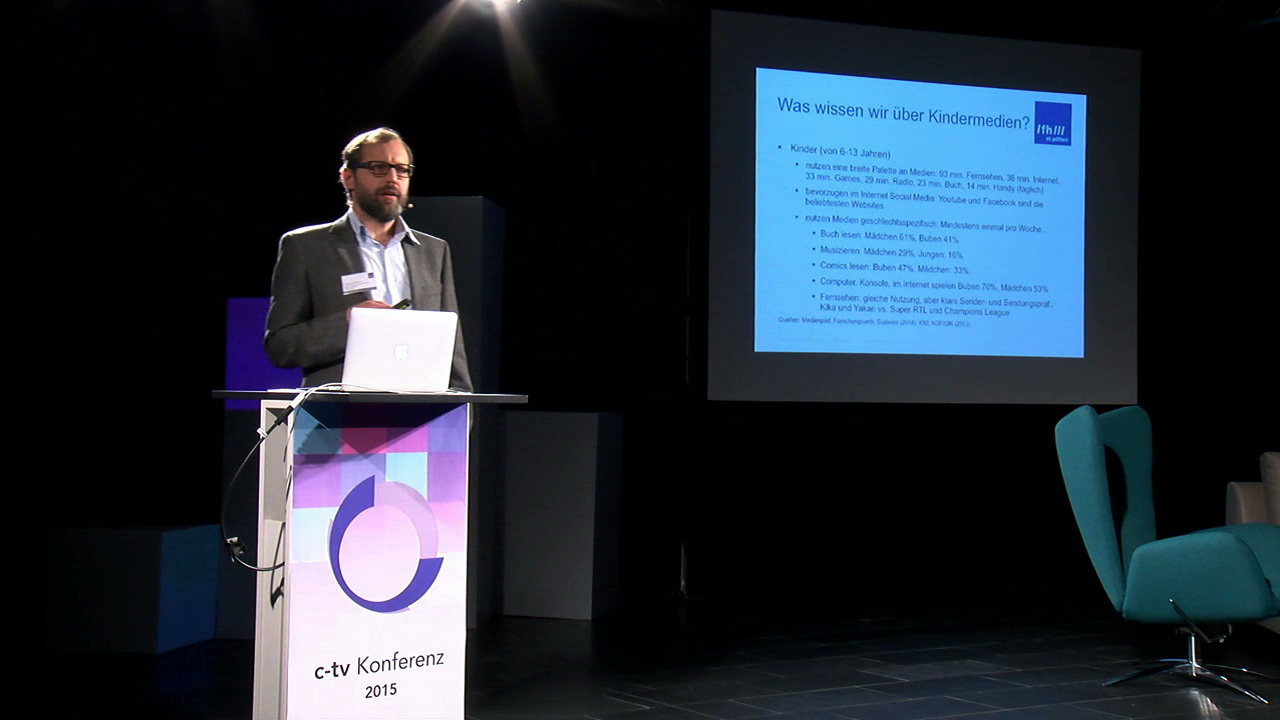

Die Märkte für Kindermedien sind in hohem Maße entlang von Geschlechtergrenzen segmentiert. So weiß man aus einschlägigen Untersuchungen, dass Mädchen häufiger Bücher lesen und öfter Radio hören, während Computerspiele und Comics vor allem von Buben genutzt werden. Zudem lässt sich eine frühe Festlegung auf geschlechtsspezifische Themen und Gestaltungmerkmale ausmachen. Rosa Ponys und Prinzessinnen auf der einen Seite, furchterregende Monster und rote Rennautos auf der anderen mögen als die deutlichsten Beispiele dieser Dichotomie dienen. Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts an der Fachhochschule St. Pölten werden Formatstrategien entwickelt, die dieser starken geschlechtsspezifischen Trennung entgegenwirken sollen. Ein besonderes Augenmerk kommt dabei transmedialen Erzählstrategien zu, in denen – im Unterschied zur crossmedialen Vermarktung – Geschichten nicht bloß von einem Medium in ein anderes transformiert werden, sondern plattformübergreifend und unter Einbindung der Rezipienten erzählt werden. Mit Hilfe von medien-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsmethoden soll analysiert werden, inwieweit transmediale Formate den unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten von Buben und Mädchen gerecht werden und gleichzeitig Anreize schaffen, sich neuen, bislang wenig genutzten Medien zuzuwenden, Geschlechterrollen zu hinterfragen und alternative Identifikationsangebote zu erproben. Im Gespräch mit dem Leiter des Österreichischen Instituts für Medienwirtschaft und des Projekts „Transmedia Extensions. Geschlechtssensibles Erzählen für Kinder“ wird erörtert, welche Forschungslücken im Bereich Kindermedien und Transmedia bestehen und was eine sozial- und wirtschaftswissenschaftlich orientierte Medienforschung in diesem Zusammenhang leisten kann. Im Zentrum stehen dabei Fragen der Partizipation des Publikums, der kollaborativen Produktion und der rechtlichen Rahmenbedingungen.